1981年に施行された耐震設計法では、まず中程度の地震にしっかりと耐えることを原則としています。

ただし、極めてまれに起こる巨大地震に対しては、

多少の損傷はやむを得ないという考えで作られています。

これはつまり建物が、大きな崩壊をしないようにはなっているものの、

部分的に壊れる事は許容しているという事です。

しかし、そのような地震に備えて新たな構造手法も開発されています。

現在、建物及びその内部空間の被害を最も免れることができると考えられているのが“免震構造”です。

「免震構造」とは、「地震から免れる構造」です。

また英語では “Base Isolation” と表現され、「基礎と地盤の縁を切る」という言葉を意味しています。

本章では、免震構造が大地震の揺れから建物をどのようにして解放しているのか、

またどのようにして基礎と地盤の縁を切っているのかについて説明していきます。

普通の建物は、基礎が地盤にしっかりと固定されています。

免震構造は、この基礎部分に鉛入りの強化ゴムなどを挟むことで①建物の固有周期 Tn を長くします。

一般に、地震のスペクトルは、1秒以上では大きなパワーがないといわれています。

免震装置を設置することで、大地震時に2秒以上固有周期を長くすることができ、

これにより、建物の加速度 y は低く抑えられます。

しかし、周期を長くすると水平変位 y が増加してしまいます。

そのためそれに加えて②減衰力 h を付加することで水平変位をコントロールするのです。

これが免震構造の簡単な原理です。

①および②の役目を担っているのが免震部材ですが、それについては後で説明していきます。

免震構造のアイデアが最初に文献に現れたのは 1909 年にまで遡ります。

提案をしたのはイギリス人で医師の J.A.Calantarients でした。

彼のアイデアは、構造体と基礎の間に“滑石”(柔らかい石)を挿み込むというものでした。

免震のアイデアが構造技術者ではなく医師から提案されたことは、注目に値するものです。

これは免震の概念そのものが、元々非常に分かり易く、誰でも思いつくようなものであったことを示しています。

日本では岡隆一が 1920~40 年代にかけ、免震基礎を提案し、幾つかの建物に適用しています。

このように免震構造の原理的な提案は 1900 年代前半からなされてきました。

しかしその後は、なかなか提案に技術がついてきませんでした。

また、いわゆる“剛柔論争”(剛構造推進派と柔構造推進派の論争)もあり、

剛構造である耐震構造が主流となっていきました。

“柔”の免震は社会的に認められなかったのです。

1970 年代に入り、コンピュータや構造解析手法の発達により、

地震時の建物挙動をある程度推定することができるようになっていきました。

更には、建物を支持する“アイソレータ”(積層ゴム)の開発も始まりました。

この“アイソレータ”と“解析技術”により、免震建築の性能が社会に認められ、

建設会社やハウスメーカーの建物にも採用されるようになりました。

そして現在は、免震建築普及の時代に入ってきています。

(A)耐震構造

耐震構造は、いわゆる剛構造であり、

これまで主流となってきた構造です。

強固な基礎により地面に固定されています。

そして地震のエネルギーを、

建物を構成する主要構造部材の変形能力と強さで吸収します。

ゆえに、地震動を受けた建物は、壊れなくても必ず変形し、

上層階になるほど加速度は大きくなります。

(B)免震構造

対する免震構造は、柔構造です。

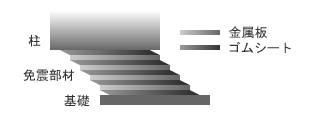

建物の基礎部分に、水平方向に柔らかい免震部材を導入した構造です。

地震動を受けると、この免震部材が水平方向に大きく変形し、

地震のエネルギーをほとんど吸収してしまいます。

上部の建物には地震のエネルギーがあまり伝わらず、

変形もあまりせずに長周期で揺れます。

なお、免震部材についてはアイソレータとダンパーが用いられています。

後で説明しているので参照して下さい。

(C)制振構造

制振構造とは、主要構造体(ブレースや壁パネル)に、

振動エネルギーを吸収する制振部材(ダンパーなど)を付加したものです。

そして地震動または強風によって建物に揺れが生じた時、

これを低減する構造です。

建物自身が揺れて(変形して)、

初めてエネルギー吸収装置が働きだすという特性を持っています。

耐震と免震を剛柔相対する構造のように述べましたが、

制振構造は剛柔合わさった構造といえます。

弾性挙動をするブレースや壁パネルが柔要素、

弾塑性挙動をするダンパーが剛要素と見ることができます。

免震部材は、

建物の質量を支えながら水平方向に対して地震動を吸収するアイソレータと、

大きな変形を抑え減衰力を付加するダンパーからなります。

(A)アイソレータ

アイソレータ(isolator)は、「絶縁するもの」という意味です。

アイソレータには、平常時は建物を支持し、

地震時には柔らかく水平方向に大きく変形できることが求められます。

この条件を満たすものとして現在、アイソレータには積層ゴムが多く用いられています。

それ以外にも、積層ゴム自体にダンパーの代わりとなる減衰力を付加した高減衰ゴム系積層ゴムや、

鉛プラグ挿入型積層ゴムというものもあります。

積層ゴムは、薄いゴムシートと薄い鋼板を交互に積層した構造になっています。

積層ゴムに圧縮荷重が作用する場合、ゴムシートが潰れて横へ広がろうとします。

しかしこれを交互に挟まれている鋼板が拘束するので変形量は非常に小さく、硬い特性を示します。

逆に、水平荷重がかかる際は、鋼板がゴムシートのせん断変形を拘束しないため、水平剛性はゴム自身の柔らかさとなります。

このようなメカニズムにより積層ゴムは、水平方向に柔らかく、鉛直方向には硬いという、

免震部材として理想的な特性を持っているといえます。

(B)ダンパー

ダンパー(damper)とは、「勢いを削ぐもの」という意味です。

積層ゴムは、それだけでは減衰能力がとても小さいため、

地震時の免震部位の変位が大きくなってしまうのです。

この変位を抑えるため、免震装置には、減衰能力を保有するこのダンパーが必要なのです。

ダンパーに、建物荷重の支持能力は基本的に求められていません。

その代わりに求められるのは、地震により建物に投入されたエネルギーを全て吸収することです。

現在ダンパーには多くの種類が提案、実用化されています。

主流となっているのは、鋼材や鉛などの塑性履歴を利用する弾塑性型ダンパーや、

オイルのような粘性材料の粘性抵抗を利用する粘性ダンパーなどです。